走过中山桥

2025年02月14日

字数:2,660

版次:03

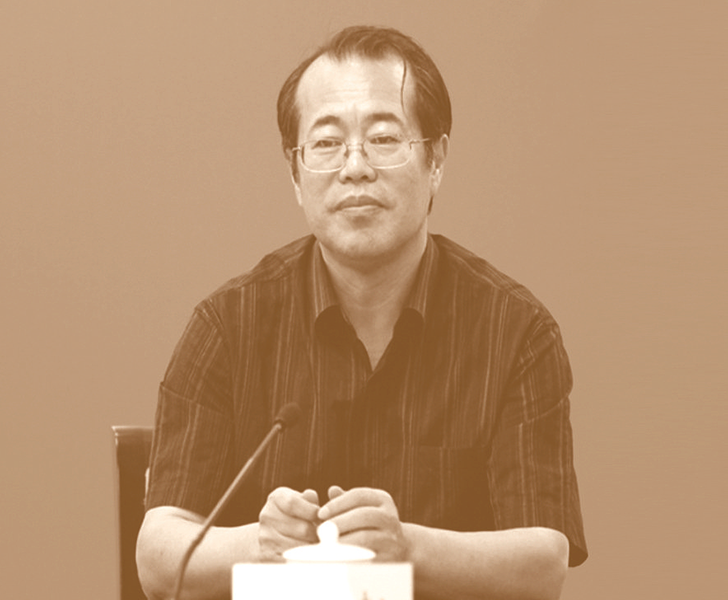

董立勃

董立勃 1956年生于山东省荣城县,生长在新疆兵团农场,毕业于新疆师范大学政治系。中国作协全国委员会委员、一级作家,新疆大学客座教授。曾任新疆文联副主席、新疆作协常务副主席、秘书长。发表长篇小说《白豆》《烈日》《疏勒城》《暗红》等20部,中短篇小说近百篇,出版小说集6部、文集14卷、散文集2部,获过多个文学奖项。部分作品改编成电影、剧本,有的被译成英、法、日、韩语出版。

人活着离不开水。故许多村乡城镇,沿河而建。

兰州建在了黄河岸边,不是只建在了一边,而是建在了两边。

两边的人,被一条河水隔开。要来往,不能变成一条鱼,从水里游过去,不能变成一只鸟,从水上面飞过去。

于是就把羊皮吹进去气,让它鼓起来,再五六个连在一起,成为筏子。靠着羊皮筏子,兰州人南来北往过着日子。

只是羊皮筏子到了水里,得随水流安排。水急了,会让筏子靠不了岸,浪大了,还会把筏子打翻。

兰州人都会唱一首歌谣:隔河如隔天,渡河如过鬼门关。万不得已,没有人愿意坐羊皮筏子过黄河。

到了明朝,兰州城里终于有了一座桥。把多只木船连接起来,用绳索固定在岸边的铁桩上,木船上铺开木板。来往的人可以踏着木板走向对岸。

因是浮桥,整座桥会随着波浪摇晃,走在上面的人,像是喝多了酒。可在当时,兰州人为有了这样一座桥奔走相告,欢欣激动。

它起名叫“镇远浮桥”。并一直被兰州人从1385年用到了1909年,用了500多年。而那个固定浮桥的大铁桩,已经成为一座纪念碑,被永远地保护了起来,供后人瞻仰。

1909年,兰州城的历史翻开了新的一页。因为就在这一年,一座钢铁的大桥替代了镇远浮桥。大桥最初名叫“兰州黄河铁桥”,到了1928年,为了纪念孙中山先生,改名为“中山桥”。

只是不管是古代的浮桥,还是后来的黄河铁桥,还是改名的“中山桥”,它们都被誉为“黄河第一桥”。

一座浮桥用了500年,不是浮桥结实耐用,而是一直想修铁桥修不起,修不成。不光是钱的事,主要是还不具备这样的材料和技术。

浮桥漂在水上,洪水一来,就会被冲垮。到了冬天,黄河结冰,浮桥会被拆除。以免被冰块破坏。年年拆了建,建了拆,花费银两有多少,没有算过。而桥毁,带来的伤亡,更是难以统计。

左宗棠西征,平定匪乱,曾想架起铁桥,以便军马辎重通过。自己修不了,想请洋人,但终因洋人要价太高,未能如愿。

进入20世纪,有了洋务运动。1905年兰州道彭英甲担任了洋务总局局办,与此时甘肃总督升允商定,用“外人奇技巧思”,在黄河上建一座铁桥。

也是天意,德商天津泰来商行经理喀佑斯来甘肃游玩考察。双方谈起了修铁桥的事,很快达成了协议。德商愿以十六万银两承造铁桥。这个价格让升允和彭英甲欣然接受。因为当年洋人给左宗棠的报价是它的3倍。

1906年5月,这是应该被记住的日子。兰州人走在历史的前面,率先打开了封闭的国门,利用国外先进的技术,要在贫弱的中国大地上,完成一件惊世的伟业。

虽然反对质疑的声音不断,但因为有了办事严谨的德国人在勘测设计完成后,保证铁桥质量80年的承诺。铁桥还是在当年9月11日于一阵爆竹声中全面动工。

建造的所有材料都是德国运到天津港,再用汽车马车运到施工现场。材料的运送工作从动工之日起,整整持续了2年。

铁桥建造的过程中,美国人满宝本和德国人德罗,作为工程师,每天在施工现场指挥调度,随时解决出现的各种问题。

现场施工负责人是天津人刘永起,他也是一位毕业于桥梁专业留过学的专家,可以说一口流利的英语,是两位外国工程师的得力助手。

建桥69名工匠,由洋行聘请的外国工人和中国工人组成,他们经过了一系列严格的考核后,才被挑选了出来。他们精深的专业技能保证了大桥每一道工序的高质量和快速度。

1909年8月19日,铁桥竣工。

为了庆祝铁桥建成,建了两座牌厦立于桥头南北两端。由升允写“第一桥”两匾,悬挂于桥头。再立“九曲安澜”和“三边利济”两块石匾。

铁桥建成后,洋务总局还花了52两银子,请摄影师拍摄了54张全景照片,送到政府和有关部门阅存。

1910年4月25日,陕甘总督长庚就铁桥全部用款上奏宣统皇帝,称包括包修价、运输价及各项支出费用,共“实用库平银三十六万六千六百九十一两八钱九分八厘四毫九丝八忽”。

至此,养育了中华民族的母亲河上,有了第一座钢铁大桥。

2019年9月,恰好是这座铁桥建成110周年。我与许多人一起走近了它,走过了它,用心瞻仰了它。

无论是它的桥墩还是桥梁还是桥面还是桥架,都仍然坚固如初。德国人的承诺兑现了。100多年过去了,它做到了安然无恙。

虽然经过了15次修缮维护,但它的主要结构没有改变过,它的钢铁骨架和主要部件没有更换过。

德国人自建起这座铁桥,从来都没有忘记过他们的承诺。1989年德国人致函兰州市政府,询问铁桥状况,并声明80年前签的合同到期。

铁桥安然无恙,当然有赖于铁桥的建造质量。不过,也与兰州人对它的珍爱和精心呵护不无关系。

抗日战争时期,苏联援助的军火物资都要通过这座铁桥运往前线。日本人多次出动飞机想炸毁它。兰州人为了保卫铁桥,共击落前来轰炸的敌机数十架。

1949年,解放兰州的战役打响,枪弹如雨让铁桥伤痕累累。解放军在取得了决定性胜利后,马上组织工兵对铁桥进行了抢修。仅用了10天时间,就让它恢复了原样。

1954年,人民政府拨款60万元对铁桥进行加固。在原平行弦杆上安置了拱形钢梁,使铁桥不但更稳固了,也更加美观了。

1989年,就在保固期满后,铁桥遭到了一艘大船的撞击。兰州市政府利用这个机会,对大桥进行了维修,加宽了人行道,装饰了桥身,让铁桥焕然一新。也就是这一年,铁桥列入了市级文物保护单位。

1992年,首届丝绸之路艺术节期间,一块新的石碑立于桥头。第一次把这座铁桥定性为“中国改革开放的象征”。

2004年,政府再次投资500万元,对铁桥进行了大规模的维修和加固。并首次禁止车辆从桥上通过,由此将它变成了一座景观桥和步行桥。

新中国成立后,尤其是改革开放以后,国力的大幅度提升,以及科学技术的进步使得我国依靠洋人造桥的时代一去不复返。

现今,连接兰州南北的大桥已经有十几座了,没有一个兰州人的出行会因为黄河穿城过而受到影响。在中山桥之后所建的大桥,每一座都很宽阔很结实很先

进。也就是说,中山桥作为桥的实用功能已经不那么重要了。但,在兰州不可能再有一座桥可以超过中山桥的价值,会让我们看到它时想到那么多往事,产生那么多感慨。

这座长234米、宽只有7.5米的铁桥,因为它不同寻常的身世,已经成为兰州市一个闪闪发亮的地标。白日,它在阳光的照耀下,熠熠生辉。夜晚,无数彩灯将它点亮,让它如此灿烂夺目。

这是一座可以让人听到许多故事的桥。

这是一座可以让人看到民族百年奋斗历史的桥。

这是一座可以让人从中受到启发并获得前行力量的桥。 (原文刊登于《人文甘肃》第七辑)

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇